私はただのアニメ好き。でも、この作品に触れて社会問題を見逃せなくなった…。アニメ『タコピーの原罪』のワンシーン。しずかの“お腹”だけでなく、“心”も満たされない状況が、スクリーンを通じてリアルに響きます。

母子家庭の貧困や家庭崩壊、いじめ、ネグレクト──この作品は、ただのファンタジーではなく、日本の子どもたちが直面する現代の社会問題を鋭くえぐります。

この記事では、アニメ版『タコピーの原罪』の描写を起点に、母子家庭×貧困、学校や家庭における孤立、子どもを取り巻く現実と重ねながら、「今、私たちに何ができるのか」を問いかけていきます。

※この記事は2025年7月11日に更新されました。

◆内容◆

- タコピーの原罪に描かれる母子家庭の貧困問題

- アニメで描かれるいじめや家庭崩壊のリアル

- ネグレクトや社会問題の現実とのつながり

アニメ『タコピーの原罪』で描かれる母子家庭の貧困とネグレクト

アニメ『タコピーの原罪』は、可愛らしいキャラクターやSF的な世界観の裏側で、母子家庭の貧困やネグレクトといった重い社会問題を直視させる作品です。特に主人公しずかの家庭環境は、現代日本が抱える“見えにくい貧困”の象徴と言えるでしょう。

食事も満足に取れず、心の拠り所を持てない子どもたちの現実は、決してフィクションだけのものではありません。アニメというエンタメの枠を超えて、「社会のどこかに実在する痛み」が描かれています。

しずかの家庭環境──母子家庭による貧困のリアル

主人公しずかは、母子家庭で母親と二人きりの生活を送っています。しかし、母は仕事や自身の都合で家にいる時間が少なく、しずかはほとんど独りで過ごすことが多い状況です。このような「実質的な一人暮らし状態」は、現代日本の母子家庭に実際によく見られる特徴でもあります。

作中でも、冷蔵庫に食べ物がほとんどなく、部屋は荒れ気味で片付ける余裕も感じられません。こうした描写は、単なる“可哀想な子”の演出ではなく、貧困が日常の生活や家庭内の空気にまで及ぼす影響をリアルに伝えています。

厚労省の最新データによれば、日本の母子家庭の相対的貧困率は約50%を超えており、しずかのような“孤立した生活”は社会のどこにでも存在しうる現実です。母子家庭の貧困問題は、単に経済的な困窮に留まらず、子どもの心身に深刻な影響を与えていることを痛感せざるを得ません。

アニメの細やかな生活描写は、まるでドキュメンタリーのように社会の現実を浮かび上がらせています。

給食だけが支えの“実食”描写に込められた意味

「しずかの生活は極めて厳しく、給食が唯一の“ちゃんとした食事”となる状況がリアルに描かれています。家庭での食事が満足に取れず、学校給食に頼らざるを得ない子どもたちの現実を象徴しているのです。」

しずかが黙々と給食を食べる姿や、友人もなく静かに過ごす昼休みは、社会的孤立と貧困の二重苦を象徴しています。給食は単なる栄養補給ではなく、“安心できる瞬間”を与えてくれる存在として描かれています。

こうしたシーンが多くの視聴者の心に深く響くのは、現実でも「給食が唯一のまともな食事」という子どもが少なくないからです。文部科学省の調査でも、ひとり親世帯の約2割が“食事の欠食経験”を持つと報告されています。ネグレクトや経済的困窮は、子どもの“食”からも浮き彫りになります。アニメを観て泣きそうになった理由は、私たち自身がその現実を知っているからかもしれません。

作品が見せる日常の食卓風景は、決して他人事ではありません。

母親の不在・無関心が生む“心の飢え”

しずかの母親は、経済的な理由や心理的な疲労から、娘への関心や愛情を十分に注げていません。しずかは「どうせお母さんは私のことなんて」と呟き、心の中で深い孤独と絶望を抱えています。この「見えない心の飢え」こそが、子どもにとって最大のストレス源です。

ネグレクト(育児放棄)は、目に見える暴力ではありませんが、子どもの情緒や自己肯定感を根底から揺るがします。しずかのような子どもが「誰にも頼れない」「本音を話せない」状況に追い詰められる姿は、社会全体の無関心や支援の薄さにも通じています。

「親がいない寂しさ」だけでなく、「親がいても心が通わない」ことの辛さ──。家庭崩壊とネグレクトの深刻さを、アニメは静かに、しかし鋭く描いています。

このテーマは現代の社会課題として、決して見過ごせない問題です。

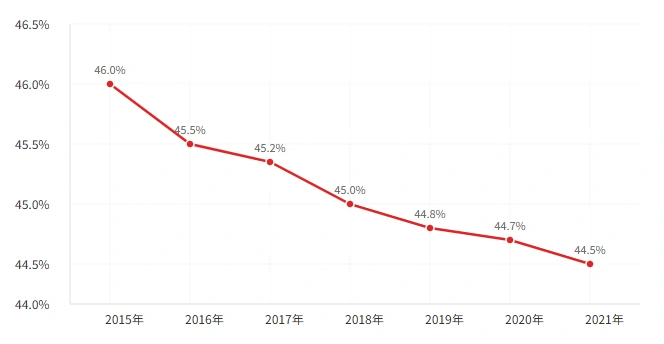

【ひとり親世帯の子どもの貧困率推移(%)】

厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和3年)

約半数のひとり親世帯の子どもが貧困状態にあるという数字は、まさに現代日本の“見えにくい闇”を示しています。しずかの生活が特別ではないことを、このデータが雄弁に物語っています。

いじめ問題──“集団の悪意”に晒される子どもたち

アニメ『タコピーの原罪』は、単なるフィクションの域を超えて、“いじめ”という現実社会の深刻な問題に切り込みます。主人公しずかが学校で直面する悪意や孤立は、多くの視聴者にとって他人事ではありません。

作品が描くいじめの構造や、加害側の心理背景、その背後にある家庭環境──。全てが複雑に絡み合い、誰もが加害者にも被害者にもなりうる現実を静かに突き付けています。アニメならではの緻密な演出が、子どもたちの“心の叫び”を一層リアルに映し出します。

しずかが受けるクラス内いじめの構造

しずかは教室内で、仲間外れ、持ち物を隠される、陰口を叩かれるなど、日常的にいじめの標的となっています。アニメではその場面を淡々と、時に容赦なく描写。いじめっ子の悪意が無邪気な遊びにすり替わることで、より悪質さが際立ちます。

特に印象的なのは、しずかが自分の持ち物を探し回るシーンや、給食の時も周囲から距離を置かれているカットです。これらの描写は、視聴者に「見て見ぬふりはできない」と強い危機感を与えます。いじめ問題は一見“ありふれた”もののようで、その本質は非常に根深いと痛感させられます。

集団の中での孤立、誰も助けてくれない空気感──。現代日本の教室でも決して珍しいことではありません。

いじめ加害側の背景──家庭崩壊との相関

いじめの加害者であるまりなも、決して“生まれながらの悪人”ではありません。彼女の家庭は両親の不仲や愛情不足、家庭崩壊の真っ只中。母親からのプレッシャーや孤独感が、他者への攻撃性に変わっていく過程がリアルに描かれています。

また、直樹もまた複雑な家庭環境を抱えており、“加害”に加担することで自分の弱さや不安を覆い隠そうとしています。いじめの背景には、子ども自身が抱える“見えない苦しみ”が潜んでいるのです。

家庭崩壊や愛情の欠如が、いじめという形で表出する負の連鎖は、現実社会にも通じています。被害者と加害者の境界線は決して単純ではありません。

アニメ表現が描く“孤立する痛み”そのままに

アニメ『タコピーの原罪』の優れている点は、“孤立の痛み”を映像と演出で徹底的に伝えていることです。しずかの表情、誰も声をかけない静かな教室、響き渡る空気の重さ──。視覚・聴覚すべてで「ひとりぼっち」の痛みが伝わります。

観ている側も、思わず画面越しに「誰か助けてあげて」と叫びたくなる。その感覚自体が、作品の社会的メッセージの強さを物語っています。いじめの問題は、“加害者”や“傍観者”の責任だけでなく、社会全体の課題だということをアニメは訴えかけます。

この圧倒的な没入感が、視聴者の感情を大きく揺さぶる理由でしょう。

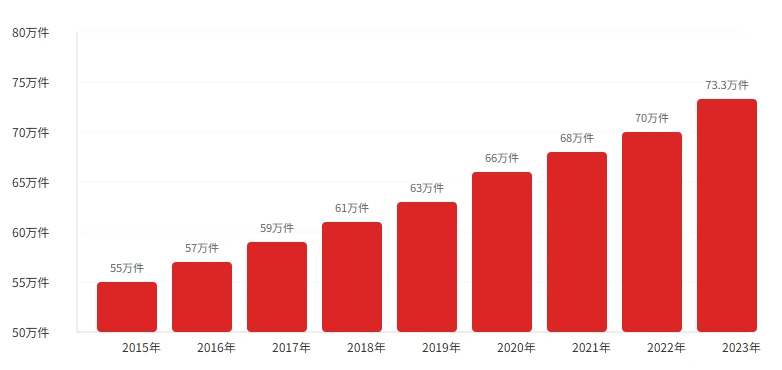

文部科学省「令和4年度いじめの認知状況等に関する調査」

いじめの件数が年々増え続けている事実は、学校現場の課題が解決されていないことを如実に示しています。しずかが孤立して苦しむ姿は、決してフィクションではありません。

家庭崩壊とネグレクトの連鎖構造

『タコピーの原罪』が重くもリアルに描き出すもう一つのテーマが、家庭崩壊とネグレクトの連鎖です。アニメでは、登場人物たちの家庭がいずれも機能不全に陥っており、親の不在や無関心、暴力といった“見えない傷”が、子どもたちの心に暗い影を落としています。

この章では、まりなや直樹の家庭を軸に、家庭崩壊がどのように子どもたちの心理や行動に影響を与え、いじめや孤立といったさらなる問題へと波及していくのかを、アニメの具体的な描写と現実社会のデータを交えながら考察します。

まりな・直樹の家庭に見える共通点と課題

まりなは一見、強気でリーダー格のいじめ加害者として描かれますが、その裏には複雑な家庭事情が隠されています。両親の不仲や離婚危機、母親からの過剰な期待、愛情の欠如――。これらの家庭内のストレスが、まりなの攻撃的な言動や他者への八つ当たりとして表出しています。

直樹の家庭もまた、父親の不在や家族のコミュニケーション不足など、愛情の希薄さが目立ちます。学校という小さな社会の中で、まりなや直樹の“弱さ”が集団の力学に組み込まれていく構図は、決して珍しいものではありません。

こうした家庭崩壊の構造は、子どもたちの人格形成や人間関係にも大きな影響を及ぼします。アニメはその点を繊細に、かつ容赦なく描写しています。

ネグレクトが子どもの自己肯定感に及ぼす影響

ネグレクト(育児放棄)は、“暴力”や“虐待”ほど分かりやすいものではありませんが、子どもの心に深い傷を残します。作中では、しずかだけでなく、まりなや直樹もまた、親から十分な愛情や関心を受けられていない様子が描かれています。

「どうせ私なんて……」「誰も見てくれない」――こうした無力感や自己否定の感情が、次第に子ども自身の“自己肯定感”を奪っていきます。現実でも、ネグレクトを受けた子どもは、心身の発達に遅れや精神的不安を抱えやすいことが統計で明らかになっています。

ネグレクトによる心の飢えは、単なる家庭の問題にとどまらず、社会全体の課題として向き合う必要があります。

ネグレクトとは?

ネグレクトとは、保護者が子どもの養育を怠り、必要な食事・衛生・教育・安全な環境を与えない「育児放棄」のことを指します。児童虐待の中でも特に多く、子どもの心身の成長に深刻な影響を及ぼします。

「家庭という最小社会」の崩壊が産む負のスパイラル

家庭は本来、子どもにとって最も安全で温かな居場所であるはずです。しかし、アニメ『タコピーの原罪』では、その“最小の社会”が機能しなくなった時、子どもたちがどれほど孤独に追い詰められるかがリアルに描かれています。

親の無関心、すれ違い、暴力、経済的困窮――これらの要因が重なることで、子どもたちが自分の存在価値すら見失ってしまう。アニメはその絶望的な現実を、淡々とした日常描写の中に散りばめています。

家庭崩壊やネグレクトの負のスパイラルは、いじめや孤立、自己否定感などさまざまな問題を連鎖的に生み出します。この現実の連鎖を、私たち大人も“他人事”として片付けてはいけません。

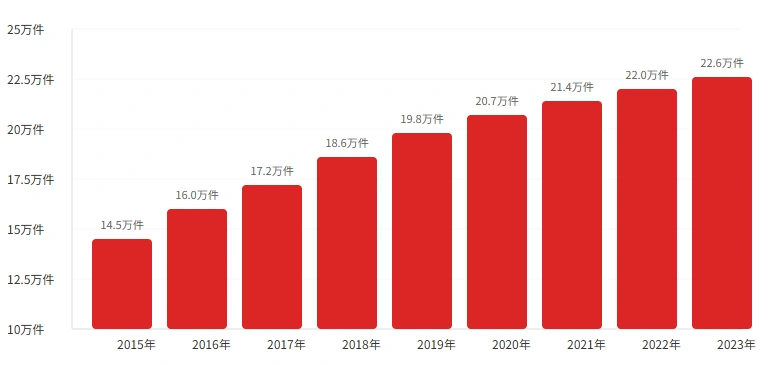

厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例」

児童虐待相談が増加傾向にある現実は、ネグレクトや暴力が社会問題として深刻化している証拠です。タコピーの原罪が描く“助けを求める声”は、まさに今の日本社会の叫びでもあります。

タコピーの“善意”はなぜ救いにならないのか?

『タコピーの原罪』は、かわいらしいタコピーの登場によって一時的に希望がもたらされるものの、最終的には“善意だけでは人は救えない”現実を突きつけます。アニメで描かれるハッピー道具の数々は、問題を一時的に和らげるだけで根本解決には至りません。むしろ、善意の暴走が新たな悲劇を呼び、事態をより複雑にしてしまう姿が痛烈に描写されています。

この章では、タコピーの“救い”の限界と、その裏にある人間社会の厳しさ、そして本当に必要な支援について掘り下げていきます。

ハッピー道具の限界と“原罪”としての暴走

タコピーは、ハッピー道具を使ってしずかや周囲の問題を解決しようとします。しかし、現実はそう単純ではありません。いじめ、家庭崩壊、ネグレクトといった社会問題は、一つの魔法や道具で解決できるほど単純ではなく、タコピー自身も何度もその壁にぶつかります。

たとえば、道具で過去に戻っても状況は変わらず、むしろ繰り返し同じ悲劇を招くことすらあります。タコピーの“原罪”とは、善意が無知ゆえに暴走し、結果として周囲をさらに傷つけてしまう構造です。ハッピー道具の限界は、私たちが問題に直面したとき、安易な解決策に頼ることの危うさを示唆しています。

アニメの展開は、善意だけでは救えない現実を容赦なく突きつけてきます。

善意を道具化する行為が引き起こす悲劇

タコピーが持ち込むハッピー道具は、“困っている人をすぐに助けたい”という善意から生まれたものです。しかし、相手の痛みや複雑な事情を知らないまま、外側から道具だけを与えることで、むしろ状況が悪化する場面が何度も描かれます。

善意を“道具”や“制度”に頼るだけでは、本当の意味で人は救われません。しずかのように、支援を受けても根本的な孤独や絶望は解消されない。善意の道具化は時に新たな悲劇を生むことを、アニメは静かに訴えかけています。

本当に必要なのは、相手の苦しみに寄り添い、共に歩む姿勢であることを、タコピーの苦悩を通じて痛感させられます。

善意の限界と“無力さ”の描写

タコピーの「ハッピーにしたい」という純粋な思いは、誰もが共感できるものです。しかし、その思いが空回りし、むしろ状況を悪化させてしまう描写は、現実でもよくある“善意の空中分解”を象徴しています。

私たちも現実の社会問題に直面した時、「何とかしたい」と思っても、思うように動けない、助けきれない。そんな無力感を、タコピーは視聴者に静かに突きつけます。

必要なのは“人”との関わりと制度の支援

最終的に、タコピーや道具だけではしずかを救うことはできませんでした。本当にしずかを救い始めたのは、彼女の苦しみに寄り添い、話を聞き、一緒に悩んでくれる“人”の存在です。アニメは、善意や支援が必要なことを否定しているわけではありません。

むしろ、現実の社会問題には、専門家による支援や社会制度、そして周囲の大人や友人の本当の「関わり」が不可欠であることを示しています。人と人とのつながりが、機械的なサポートを超える救いを生むことを、作品は教えてくれます。

私たちもまた、当事者の声に耳を傾けることから始める必要があるのかもしれません。

現実の日本社会における母子家庭・貧困・いじめ・ネグレクトの現状

アニメ『タコピーの原罪』で描かれる社会問題は、決して物語の中だけの話ではありません。母子家庭の貧困、いじめ、家庭崩壊、ネグレクト――これらは日本の現実社会にも深刻に存在し、多くの子どもたちが今この瞬間も苦しみ続けています。

この章では、最新の統計データや支援現場の声、SNSなどから見える現代日本の実態を明らかにしながら、アニメが映し出す「現実」とのリンクを客観的に解説します。

厚労省・NPO等による最新データの提示

厚生労働省の2023年度調査によると、日本の母子家庭の相対的貧困率は約44.5%と高水準が続いています。特にひとり親世帯のうち、母子世帯はその大半を占めており、日々の食事や生活必需品さえままならないケースも珍しくありません。

また、文部科学省の調査によれば、全国の小中高で報告された「いじめ」件数は過去最多を記録しています。ネグレクトや児童虐待の相談件数も、ここ10年で右肩上がりに増加。日本社会の貧困・いじめ・ネグレクト問題は、ニュースだけでなく、誰の身近にも起こりうる喫緊の課題となっています。

アニメで描かれる子どもの孤立や支援の遅れは、現実の統計データとも強くリンクしています。

支援現場から見た現実の困難と課題

NPOや自治体の支援現場では、生活困窮やネグレクト、いじめに苦しむ子どもたちと日々向き合っています。しかし、支援の手が届くケースはごく一部に過ぎず、制度の隙間で取り残される家庭や子どもも少なくありません。

支援員からは「そもそも助けを求められない家庭が多い」「精神的なサポートまで手が回らない」などの声が上がっています。現場のリアルな困難や、制度の限界を知ることで、アニメの“救いきれない重さ”もより鮮明に感じられるでしょう。

支援現場の苦労や葛藤は、物語の中だけでなく現実社会でも続いている現状です。社会全体の理解と協力が不可欠です。

SNSや当事者の声から浮かぶ課題の構図

SNSでは、「うちも母子家庭で給食が唯一の楽しみだった」「いじめが原因で学校が怖かった」という当事者の声が多数投稿されています。アニメの放送を機に、自らの体験を語る動きも広がっています。

「誰にも助けてもらえなかった」「大人は見て見ぬふりだった」など、支援の遅れや社会的無理解への怒り、悲しみも多く見受けられます。当事者の叫びは、問題が“他人事”ではなく私たち自身の社会課題であることを突きつけています。

アニメの描写と現実の声が重なることで、「無関心」の壁を少しでも打ち破るきっかけになればと強く願います。

[実際に存在する社会問題描写]

- 母子家庭の約45%が貧困状態

- いじめ認知件数は年間73万件超で過去最多

- 児童虐待相談は年22万件超で右肩上がり

本作『タコピーの原罪』で描かれるのは、理想と現実の狭間に揺れる人間の心の姿です。

誰もが「助けたい」「救いたい」という純粋な想いを持ちながらも、現実の壁は厚く、思うように実行できず、成功もしないことが多い。

そんな複雑で切ないリアルを、作品は真っ直ぐに見つめています。

この作品を通じて、私たちはただ悲劇を嘆くのではなく、現実と向き合い続ける覚悟を持つことの大切さを教えられるのです。

まとめ:アニメ『タコピーの原罪』が突きつける社会への問いかけ

アニメ『タコピーの原罪』は、母子家庭の貧困、いじめ、家庭崩壊、ネグレクトといった現実社会の“見えにくい痛み”を、これ以上ないほど生々しく、しかし繊細に描き出した作品です。単なるフィクションやエンタメの枠に収まらず、今を生きる子どもたち、そして私たち大人が直視しなければならない“社会の現実”を突きつけてきます。

しずかやまりなたちの苦しみは、決して遠い世界の物語ではありません。給食だけを楽しみに生きる子、家庭で愛情を感じられない子、そして「誰も助けてくれなかった」と孤独に耐える子が、今この瞬間も日本のどこかに存在しています。アニメで流れる涙や怒りは、私たち自身の心の奥にある“見過ごしていた現実”への目覚めでもあるでしょう。

この記事を通じて、『タコピーの原罪』が描いた痛みや叫びに、ほんの少しでも寄り添うことができたら。そして、「自分には何ができるのか」「社会はどうあるべきなのか」を、これからも問い続けていけたら。そう心から願っています。

【参考リンク】

アニメ「タコピーの原罪」公式サイト

『タコピーの原罪』公式X

◆ポイント◆

- アニメ版タコピーの原罪は社会問題を描く

- 母子家庭や貧困・いじめの現実を直視できる

- ネグレクトの連鎖と家庭崩壊の構造を考察

- 現実社会と作品の描写が強くリンクする

- 社会への問いかけとして大きな意味を持つ

この記事を読んでいただき本当にありがとうございます。

アニメ『タコピーの原罪』は、母子家庭やいじめ、ネグレクトなど重いテーマを真正面から描いています。

少しでも多くの方にこの現実が伝わればと願っています。

ぜひSNS等でシェアやご意見をいただけると嬉しいです。